ネギ、長ネギ、葉ネギ、万能ネギ、下仁田ネギの種まき方法−時期、発芽適温、発芽日数−種類、関東、関西−花のネギ坊主から種を取る−発芽しない!

ネギ、長ネギ、葉ネギ、万能ネギ、下仁田ネギの種まき方法−時期、発芽適温、発芽日数−種類、関東、関西−花のネギ坊主から種を取る−発芽しない!

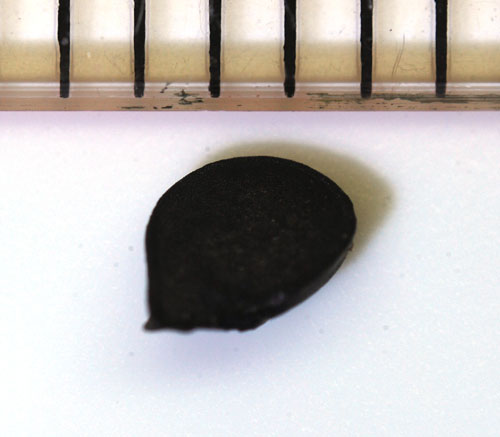

葉ネギの種の外観

玉ねぎと全く同じ見た目をしています。黒いカサカサの殻に種が入っています。

若干、小さいと言えるかもしれません。玉ねぎよりも小さいという特徴はありますが、ネギ同士ではほとんど区別がつかないほど同じ姿をしています。おそらく、他の植物でもネギ坊主のような花を咲かせて種を作るものの中には似たような種のものがあるかもしれません。

こういう刺激性のある、それも宿根性のあるものは、ほとんど、有毒であるとも言え、勝手に山野に入って食べることはほぼ、自虐的行為であり、危険行為なので絶対にやめるべきです。玉ねぎの球根もそうですが、ほとんどの球根には毒があります。

それらの数多くのほとんどが有害の植物の中から、無害な人が食べられる植物を育て続け、近年の改良技術により、現在の野菜商業があるもので、本来は、薬草のように大変、複雑な化学物質が含まれているものが多いものです。ネギなどは、やたらと匂いが強く、刺激性があるので、そういった物質が多く含まれていることと考えられます。ある意味、人にもかなりの影響を及ぼし、健康に害がないレベルであるというだけで、玉ねぎで涙が出たり、ネギでも刺激でおかしくなったりすることもあります。

血行がよくなるのも、含まれている物質で神経がどうかしてしまって、だらーっと緩んでしまったという状態なのかも知れません。小動物などではネギ等の植物を食べさせると、害が出るので与えないようにとしているものがいます。そういうことからも、一応、人間程度の大きさでは、健康被害がでない植物と言えるのかもしれません。

ただ、ネギは、薬草だと言われれば納得できる、香りと風合いを持ったものであると言えます。つまりは使い方次第で、有益に働くものであるので、上手に家庭で育てて有効活用していきたいものです。

種の大きさ、重さ

大きさは4mm程度で真っ黒です。重さはかなり軽い種です。

ネギの種ですが、水を吸わせようとつけけておきましたが、ほとんど変化ありません。

ネギの種まきは発芽するまで、湿度を保つこと、というのが分かる気がします。

種の構造

乾燥して乾いた黒い皮の中に種の中味が入っています。

ネギの種を真っ二つに割ったところです。

ネギの種の断面の様子です。

周りの栄養体らしきものの中に、芽となる組織が見えているのが分かります。

これは1mm程度の厚さの世界なので写真でみないとわかりません。

種まきの発芽の難しさ

発芽適温:15〜25度、発芽日数:1週間程度

種まき時期:トウ立ちの時期を除けば、品種により一年中、種まきが可能です。(平野部)

長ネギ、葉ネギの種まき方法

水が多い、雨水に当たりすぎると溶けて無くなってしまうことがあります。特に水が貯まるような入れ物は避けて、種を播きます。

ほとんど気を使うことはありませんが、土にスジを描いて、そこに沿って種を播いていきます。

多少、密植していても問題ありませんが、植え替えまでの手間などを考えたりして最適な間隔で種をまくといいと思います。

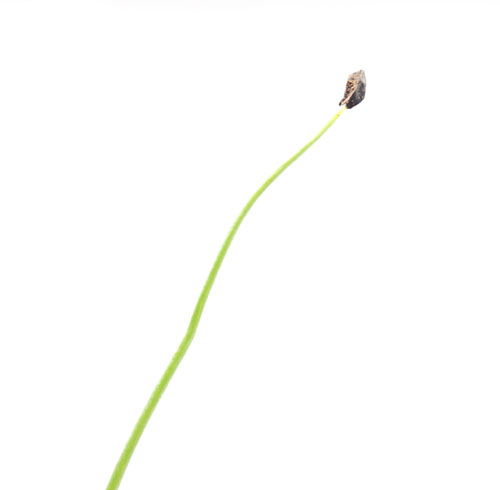

発芽時にはとてもおもしろい形状をしています。

双葉などはなく、いきなり、本葉から始まります。さらに、その不思議な折れ曲がった葉が中間部から地上に出てくる、最初は円、輪ができている状態になっているのが特徴です。

種まきの時期については、葉ネギはいつでも、長ネギは春から初夏にトウ立ちでネギ坊主がでてくるのを嫌うのであれば、それまでに収穫できるようなサイクルで種を播きます。

梅雨前までに播いて、秋に定植して、冬から春に収穫したりという例から、一年中好きな時に収穫できるようにできます。

ネギ坊主がでたからといって、玉ねぎのように固くなってしまうということもあまりないため、家庭菜園ではネギ坊主も気にせず、長ネギでも分けつして1本が数本に分かれて増えていくので、エンドレスに収穫し続けることができます。

つまり、種まきがいつであろうと、構わないと言えるかもしれません。

赤ネギという、根の部分が白ではなく赤い珍しい葱の発芽直後の様子です。

赤いと言っても、表皮が赤い、紫色なだけで、あまり、極端に変わった葱ではありません。

発芽後、暫く成長した赤ネギという長ネギの様子です。

まだ、先端には殻をつけたままです。

かなりの数が殻をつけたままになってしまいました。

九条太ネギという葉ネギの種の発芽してから暫くした様子です。

二つ折りの新芽は展開しましたが、ただ、1本の草です。

そして、先端には黒いキャップのような殻がついています。

つくづく、不思議な植物だと思います。

ネギの種類−関東ネギ、関西ネギ、葉ネギ、根深ねぎ、1本ネギ、九条ねぎ、、

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 関西ネギ | 関西地方で栽培されていたネギで、関東ネギに対して区別されるように言われています。 基本的に葉ネギといい、緑の葉の部分が多いネギのことです。太いもの、細いものがあり、細いものは薬味として最適で、太いものは根元部分では、長ネギのように鍋料理、ネギ焼き等に利用できます。 元々、ネギは関東でも関西でも同じような性質のネギで、その栽培方法の違いからネギの根元の白い部分が多いか少ないかが決まっています。関東に比べ、重い土の畑が多く、深く、高く土寄せを行って軟白化させる、関東ネギのような作り方が難しかったことや、習慣的にそういうネギを作る伝統があったのではないかと言われています。 土で覆い軟白化すれば、関東ネギのように成長させて栽培できますが、関西ネギは、分けつ、根元から株が分かれていくものが多いので、商品としては真っ直ぐで太いネギが好まれる関東ネギには不向きなようです。 |

| 関東ネギ | 関東地方周辺で、おそらくは古い時代に偉い人から賞賛されて、そのネギの作り方と味が広まったと考えられます。関東で都が築かれ、献上品、特産品を偉人に送るようなことを考えると、江戸時代の頃だと想像できます。 もちろん、下仁田葱のように献上したということから、その商品価値を高めたネギもあります。 |

| 葉ネギ、青ネギ | 葉の部分がおおいネギの総称です。 |

| 根深ねぎ、長ネギ | 根、軟白化した、白い部分が多い、ネギの総称です。 |

| 1本ネギ | 分けつ、株分かれしないで成長するネギの総称です。主に長ネギにおいて、要求される性質です。 |

| 万能ネギ、小ネギ、細ネギ | 葉ネギを小さいうちに収穫したもので、薬味として使われるネギとして商品化したものです。 |

| 分葱(わけぎ) | 万能ねぎとして売られているところもありますが、ネギではありません。らっきょうのような球根があり、玉ねぎとネギの交配種です。納得できる姿形をしています。匂いもかなり玉ねぎのよりの目に染みるような匂いで、ネギのドライな匂いとは若干異なります。 ネギのように種から育てるのではなく、球根としていくらでも分けつして増えていきます。それも、物凄い密集していて、土の部分が見えないくらいに球根がびっしりと増えていきます。隙間がないくらいに葉が伸びていたら、その下には1個づつらっきょうのような球根があり、そこからいくらでも伸び続けてきます。これほど、お買い得なネギはありません。 |

| 赤ネギ | 軟白化した部分が赤い、紫色をしたネギです。表面の皮が赤いので、調理すると赤さは目立たなくなります。 長ネギとして育てられますが、分けつは旺盛で、何本にも増える品種が多いです。 |

| 下仁田ネギ | ごく一部の地域のネギがこれだけ有名になっているというのは珍しいことです。その昔、殿様に献上したことで有名になったネギで、栽培期間がとても長く、高級品です。 短く、太いネギです。 |

| 九条ねぎ | こちらも、九条を中心に栽培されてきたネギでその名前が付いています。葉ネギで、細い薬味用、太い、根を食するものなどがあります。 |

おすすめのページ

-

ディルとはハーブの一種で、魚料理やピクルスなどに用いられることが多いものです。独特のふさふさとした毛のような葉が印象的です。 しかしながら、それ以上に、この種の見かけも超一流に変わっています。構造はよく分かりませんが、何か2つが1組になっているように見えます。

-

これは超拡大写真です。虫眼鏡で大きくして見ているのと同じようなくらい拡大しています。 実際には、肉眼では見えません。このような模様やスジがあることなんて分かりませんでした。超クローズアップ撮影で撮った写真を拡大してみて初めて見えてきたものです。

-

さらにトマトの種の表面を拡大してみると、棘がたくさんあり、表面がみえないくらいに埋まっています。 これは野草がセーターに付いてどこかへ運ばれるような感じです。 トマトの場合は、何かから守っているということが考えられます。 細菌、菌類、小さい昆虫類からこのトゲトゲで種を守っているかもしれません。